今回もテストが終わったぞい。どんな様子だったのかの~

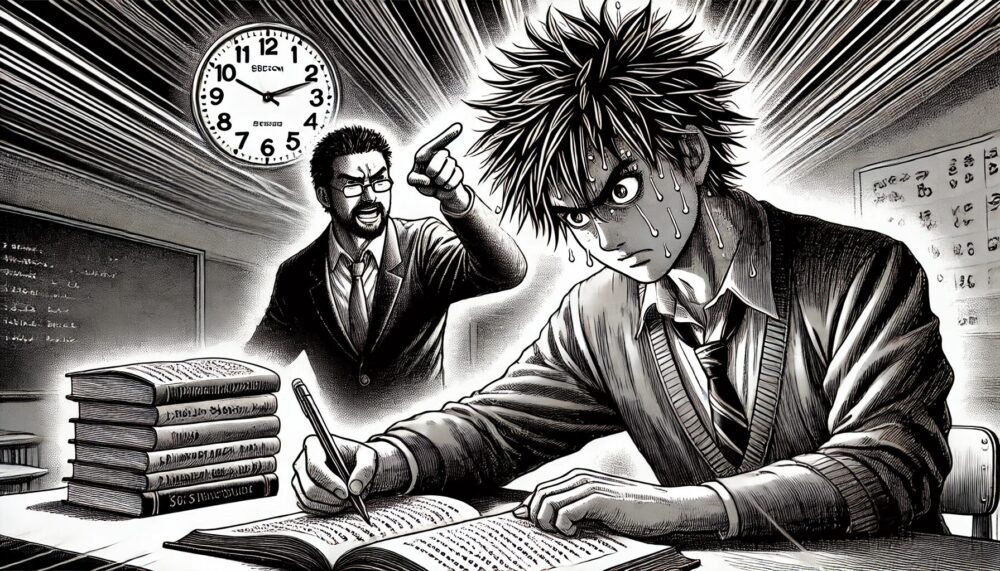

やばい。。。

やったぜ!過去最高更新!!

2学期のテストは、学習範囲が非常に広くなるのが特徴です。

今年も例外ではなく、6月から11月までの約5ヶ月間の範囲が出題される学校がほとんどでした。

中には4月から11月までという、さらに広い範囲を課題とする学校もありました。ある意味実力テストと変わらない状況ですね。

ちなみに具体的なページ数で言えば、各教科100ページ前後、ワークも50ページ程度。

なんとも恐ろしいテスト範囲と言えます。恐怖で膝がガクガクです。

このように膨大な範囲のため、どれだけ計画的に学習を進められたかが、結果を大きく左右したように思います。

テスト結果を振り返ると、成績が過去最高を更新した生徒もいれば、思うような結果を出せなかった生徒もいて、成績に大きなばらつきが見られました。

その違いが生じた要因について、詳しく掘り下げてみます。

成績が上がった生徒の特徴

成績が上昇した生徒には、以下のような共通点がありました。

計画性を持って取り組んだ

範囲が広い分、効率的に進めるためには計画が必要不可欠でした。1日の学習量を決めてコツコツ進めた生徒ほど、結果を出せていました。

理解できるまで何度も反復

テストで問われるのは、ただ覚えるだけではなく、確実に使いこなせるかどうかです。反復学習を徹底し、知識を自分のものにした生徒が多く見られました。

納得できるまで学習した

わからないところを放置せず、納得できるまで取り組む姿勢が重要でした。

「わかる」と「できる」を明確に区別し、問題を解ける状態になるまで学習したことが、成功の鍵でした。

成績が伸びた生徒の具体例

今回のテストで成績を大きく伸ばした生徒の中には、467点という高得点を記録した生徒がいました。

この生徒は、テストに向けて約2ヶ月前から計画的に準備を始めていました。

早めに始める理由は明確でした。「テスト範囲が広い」ことを早い段階で理解していたからです。

この生徒は、テスト範囲が発表されてから勉強を始めるのでは間に合わないと考え、何をどのように進めるべきかをしつこいほど私に質問してきました。

私はこれまで他の生徒にも伝えてきたように、「まずは学校のワークを徹底的に反復」して基礎を固め宇ようにアドバイスしました。

もちろん、ただ暗記するのではなく、問題を実践的に解けるレベルまで仕上げることが重要だとも伝えました。

この生徒は、学校のワークを約10周繰り返しました。

「先生、ワークの内容全部頭に入っちゃいましたよ」と鼻息荒く興奮気味に笑顔で報告してきたのを覚えています。

しかし、それでも満足せず、さらに塾の対策プリントや補助教材を活用し、徹底的に学習を進めていきました。

テスト3日前には、ほとんどできない問題がない状況にまで達していました。

それでも油断せず、これまで取り組んだ内容を整理し、再度復習することで、より深い理解を定着させました。

その結果、各教科で安定して高得点を取り、合計467点という成果を収めることができました。

テストで点数を取るためには、直前期の勉強だけではなく計画的に進めなければいけません。それがわかって実行できる生徒とそうじゃない生徒がテストの明暗を分けました。

それでは次は思うように点数が取れなかった生徒の例を見てみましょう。

- 計画性をもっている

- メリハリをつけられる

- 学習量を確保できている

成績が思うように上がらなかった生徒の事例

部活や習い事との両立がうまくいかない

部活や習い事が忙しすぎて直前まで予定がみっちり。そのため学習時間がかなり不足して直前期だけでは膨大な範囲に対応できていませんでした。

このような生徒の場合、時間の確保が難しい中で学習計画が後手に回り、十分な準備ができなかったケースが目立ちました。

誘惑に勝てない

テスト範囲がかなりあるのにもかかわらず、ゲームやスマホの誘惑に勝てない。少し勉強しただけで、満足している。

テスト範囲をすべて網羅できない

直前に集中して勉強することで一時的な暗記はできても、問題が少し変化したり応用問題が出題されると対応できない状況がありました。これは、演習不足や理解不足が原因です。

学習時間の不足

部活や習い事が終わった後の疲労から集中できず、計画的な勉強が後回しになり、テスト前に詰め込む学習スタイルになってしまいました。

反復が不十分

「覚えたつもり」「解けたつもり」になりがちで、問題に対する深い理解や応用力が身についていませんでした。

- 計画性がない

- 誘惑に勝てない

- 学習量が不足

次回テストに向けたアドバイス

同じことを繰り返さないために、ちゃんと考えるんじゃ!

今回の振り返りから、成績を伸ばすためには以下のポイントが重要であるとわかります。

1. 早めの計画を立てる

部活や習い事が忙しい生徒ほど、早い段階からコツコツと取り組む必要があります。

2. 学校のワークを徹底的に反復する

まずは基本を固め、応用力をつけるために繰り返し解く習慣をつけましょう。

3. 時間の使い方を見直す

限られた時間で効率よく勉強するために、スマホの使用を控えるなど、自分で環境を整える工夫が必要です。

まとめ

成績を伸ばすことは簡単ではありませんが、計画的な取り組みを続けることで確実に結果はついてきます。忙しい日々の中でも、一歩ずつ着実に努力を積み重ねることはとても大切なことです。

ではでは、ここまで成績について書いてきましたが、今回は多くの生徒が積極的に自習をするために塾で頑張っていたことは事実です。

コンビニでカップラーメンを買ってきて、「うめ~」といいながら食事スペースで食べながら勉強の話をしていた生徒もいました。

これは今まで見られなかった良い光景だと思います。あっ、カップラーメンの食べ残しをそのまま放置して、教室を掃除させられた生徒もいました(笑)

生徒の中には短期間で目覚ましい成果を上げる生徒もいれば、時間をかけてじっくりと成績を伸ばしていく生徒もいます。

どちらの姿も、それぞれのペースで頑張っている証であり、素晴らしいことだと思います。

塾においては、こうした努力の積み重ねを見守り、生徒一人ひとりの成長を支えることが大切です。

たとえ結果がすぐには見えなくても、少しずつ学びに向かう姿勢を身につけていくことが、最終的には大きな成長へとつながります。

あなたは今回のテストはいかがでしたか?