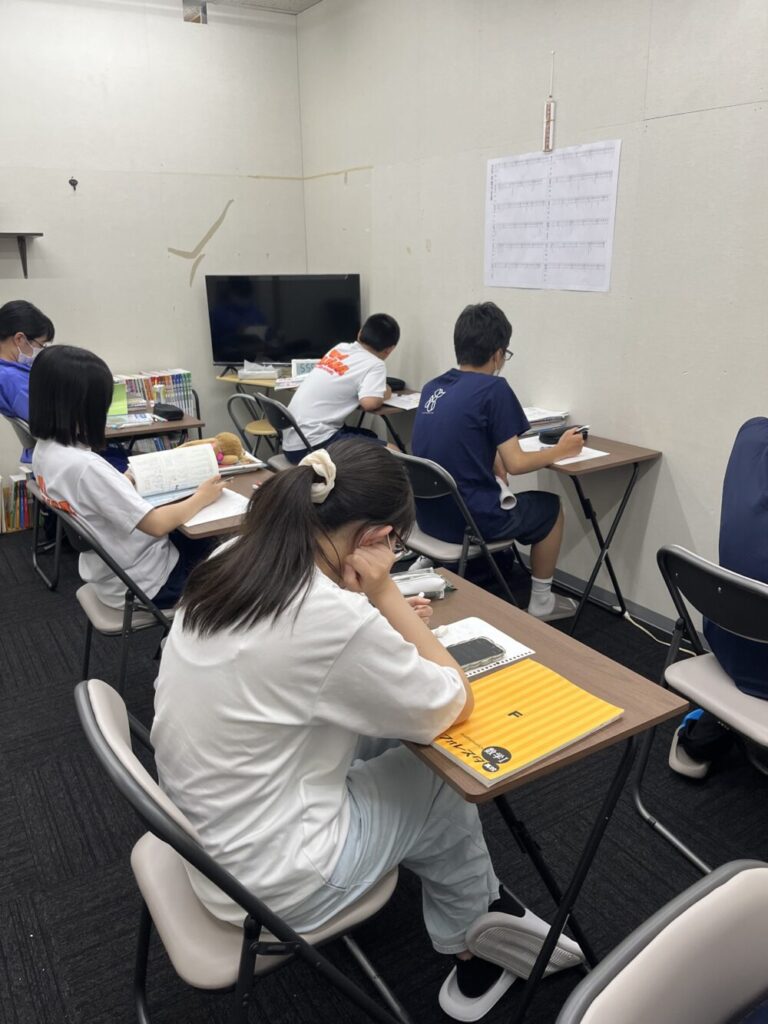

定期テストが終わり、教室内にも少し穏やかな空気が流れています。

今回は多くの生徒が見事な結果を出してくれました。

中には、5教科で過去最高点をたたき出してくれている生徒や英語で39点アップ、数学で43点アップという大きな飛躍を遂げた生徒もおり、教室全体がその頑張りを称える拍手に包まれました。

しかし、本当に注目したいことは思うように成績があがらなかった生徒もいるということです。

成績が上昇した生徒とそうじゃない生徒の差は何だったのでしょうか。

結論からお話しすると自分自身としっかり向き合うことができているかどうか?ということです。

それでは具体的にその中身を確認してみたいと思います。

まずは成績が上昇した生徒、

「目立たない努力」が一番強い

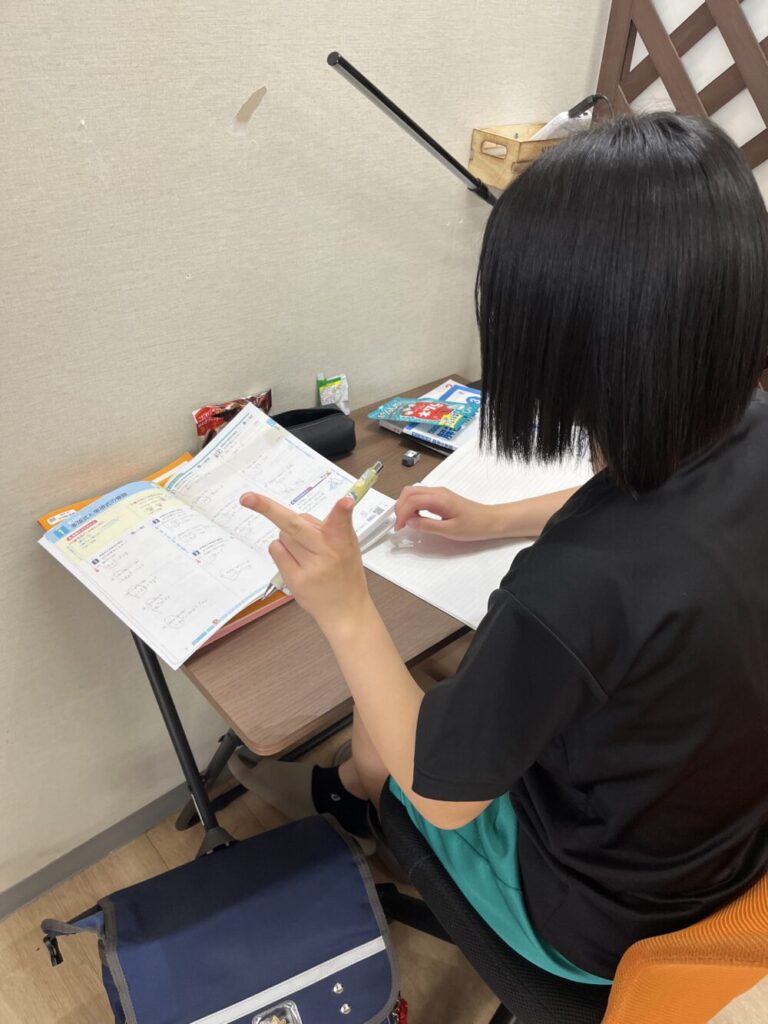

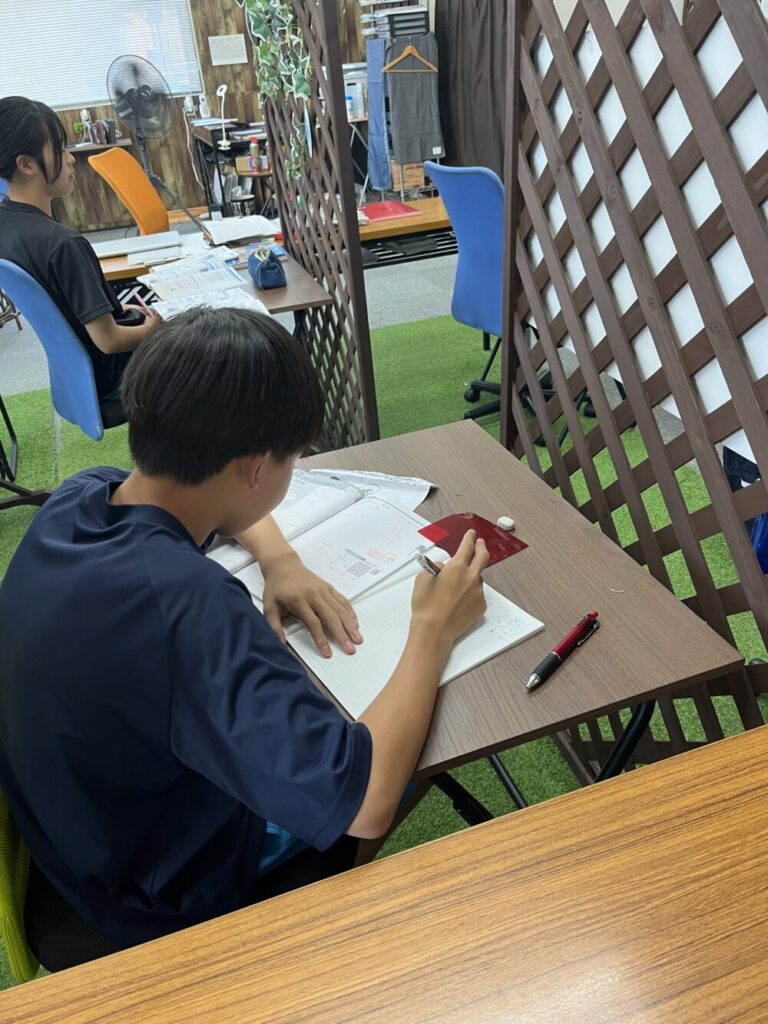

今回、高得点を取った生徒たちに共通していたのは、特別なテクニックや派手な勉強方法ではありませんでした。

むしろ

- 丁寧に学校のワークや課題に取り組み反復する

- わからないところは放置せず、早めに質問する

- 1日10分でも「継続」を途切れさせない

といった、地味で目立たない習慣の積み重ねが、そのままテスト結果につながりました。

「やるべきことを、やるべきときに、しっかりやりきる」

これほどシンプルで、これほど難しいことを継続できた生徒の皆さんの成績は急上昇しました。

苦手を後回しにするクセが成績を伸ばさない

一方で、得点が伸び悩んだ生徒に共通していたのが、「苦手な教科・分野を後回しにしてしまった」という行動です。

特に今回目立ったのは、英単語の暗記、語句の暗記です。

佐沼高校では、なんと英単語だけで40問が出題されるという、高校1年生にはなかなか驚くべき内容のテストがありました。

また登米市内の中学校でも、毎回のように単語テストは確実に出題されています。

もちろん事前に学校から単語は出るよ。と言われています。

つまり「出るとわかっている問題」です。

それにもかかわらず、直前になって初めて単語帳を開き、「もう時間がないから3周は無理です…」という声がちらほら。

中には、「やらなきゃいけないのはわかってるけど、やる気が出ない」「覚えたくないから後にしたい」という理由で、当日までほとんど触れていなかった生徒もいます。

もちろん、作業的で単調になるため「やりたくない」気持ちは少し理解できます。

けれども、「出題されるとわかっている問題」を後回しにするということは、自分から失点を選んでいるのと同じです。

「できるつもり」になっていませんか?

もうひとつ、今回のテストで特に印象的だったのが、“できるつもり”になってしまっていた生徒の姿です。

たとえば…

私「この問題、練習した?」

生徒「はい、前やったから完璧にです!」

と自信満々だったにもかかわらず、テストでは実力が発揮できない。少し数字が変わっただけで間違ってしまう。

あるいは、「1回は見たことがある問題なのに、出てこなかった」という声も多く聞かれました。

このようなケースの背景には、「浅い理解」や「確認不足」が隠れています。

表面的に覚えた単語や公式が、「使える知識」になっていなかった状況です。

つまり、頭の中では「わかったつもり」でも、実際には「まだ身についていなかった」のです。

その甘さが出てしまうとテストでは失点してしまいます。

コラム:社会は確かに暗記。ただ、今の登米市内の生徒の状況をみていると、、、

社会や理科は「暗記科目」と言われます。たしかに教科書に出てきた用語や出来事、語句をしっかり覚えていれば、テストで点数を取ることはできます。

でも、実際に生徒の様子を見ていると、「ただ覚えるだけ」では通用しない場面が増えていることに気づかされます。

たとえば歴史の授業で学ぶ「応仁の乱(1467年)」という言葉。小学生時に学習しています。大人なら一度は聞いたことがある方も多いと思います。

でも、今の中学生に「応仁の乱って知ってる?」と聞くと、「初めて聞いた」と言う生徒が少なくないのです。なんとなくですら頭に残っていない。

しかも、テストではこんなふうに出題されることがあります。

例題:

「15世紀後半、将軍の力が弱まり、京都を中心に起きた戦乱が全国に広がった。この戦いを何というか?」

このように、少し言い回しを変えるだけで、「え?これ習ったっけ?」と戸惑い、答えられなくなってしまう生徒が多くいます。

同じことは理科でも起きます。たとえば「蒸発とは水蒸気が気体に変わること」と習ったとしても、テストで

例題:

「水が熱せられて気体に変わる現象を答えなさい。」

と出されると、「え?気体ってなに?現象?なになに?」と混乱してしまうのです。これは、表現が変わると“別の問題”に見えてしまっている証拠です。

つまり、言葉そのものをただ丸暗記するだけでは、本当の意味で「わかった」ことにはなっていないのです。

見たことのある表現しか理解していないと、ちょっとでも言い回しが違うだけで「これ習ってない」と感じてしまい、手が止まってしまいます。

こうした様子を見ると、社会や理科も“理解”と“使い方”まで踏み込んだ学び方が必要だということがわかります。

テストで出てくる問題は教科書の文章と全く同じということは基本的にはありえません。だからこそ、いろんな表現にふれ、言い換えられても対応できる力を日ごろから育てることが大切になってきます。

ケアレスミスは“集中力”だけの問題ではない

テストを見ていると、「符号のミス」や「計算ミス」、「答えの記入漏れ」といったケアレスミスが目立ちます。

たとえば、

- 符号を逆にしてしまった

- 答えを計算したのに、解答欄に書き写し忘れた

- 設問に「日本語で書け」とあるのに英語で書いてしまった

こうしたミスに対して、「まあ、ケアレスミスだから仕方ないよね」と軽く考えてしまう人も多いでしょう。

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。

これらの“うっかり”は、積み重なることで大きな失点になります。

しかも生徒本人は、「解き方は合ってたのに…」と軽く考えがちです。

ケアレスミス。

一見、小さなミスに思えますが、その裏には次のような問題が潜んでいます。

- テスト慣れしておらず、見直しの時間配分がうまくできていない

- 問題文を丁寧に読まず、設問の意図を正確に捉えていない

- 解答後の確認を怠ってしまう習慣がある

つまり、これは単なる「うっかり」ではなく、学習の姿勢や習慣、思考の深さに関わる課題なのです。

本当に力をつけたいなら、「ケアレスミスだから仕方ない」と流してしまうのではなく、ミスの背景にある自分のクセや弱点に向き合うことが大切です。

計画力こそがこれからの実力になる

今回のテスト前には、予定が重なってしまった生徒もいました。

部活動や学校行事、家庭の都合、スポ少など——。

どれも責められるものではなく、むしろそれぞれの場面で頑張っている姿を私たちは応援しています。

ただ、こうした「予定がある」こと自体よりも大切なのは、

その予定に対して、どこまで前もって準備できていたかという点です。

これから大学、社会人と進むにつれて、勉強、仕事、生活のタスクはどんどん増えていきます。

そのときに求められるのは、「時間があるときにやる」ではなく、「時間を自分で作ってやる」という姿勢です。

これは単なる学力の問題ではありません。

「計画を立てる力」「自分を管理する力」といった、生きるうえで欠かせない力なのです。

まとめ:同じ過ちを繰り返さないために

テストは、点数が良かったか悪かったかだけを見て終わるものではありません。

大切なのは、その結果から自分の勉強のクセや弱点に気づけるかどうかです。

- 苦手を後回しにしていないか?

- 「わかったつもり」になっていないか?

- ケアレスミスが起きるパターンは何か?

- 予定に左右されるだけの勉強スタイルになっていないか?

これらを振り返ることができる生徒は、確実に変わっていきます。

次のテストに向けてもうスタートのホイッスルはなっている。

さあ、あなたは自分の過ちに気づいて、次の行動をできていますか?

あなたなら必ず変われると信じています。それでは本日もファイト(^^)